La course mondiale à l’intelligence artificielle (IA) et à l’informatique en nuage a entraîné une augmentation rapide de la construction de centres de données. Ces installations, responsables du stockage et du traitement de modèles à grande échelle, doivent faire face à un dilemme : leur consommation massive d’énergie et d’eau pour la refroidissement. Face à ce défi, la Chine a choisi de plonger — littéralement — dans une solution innovante : les centres de données sous-marins.

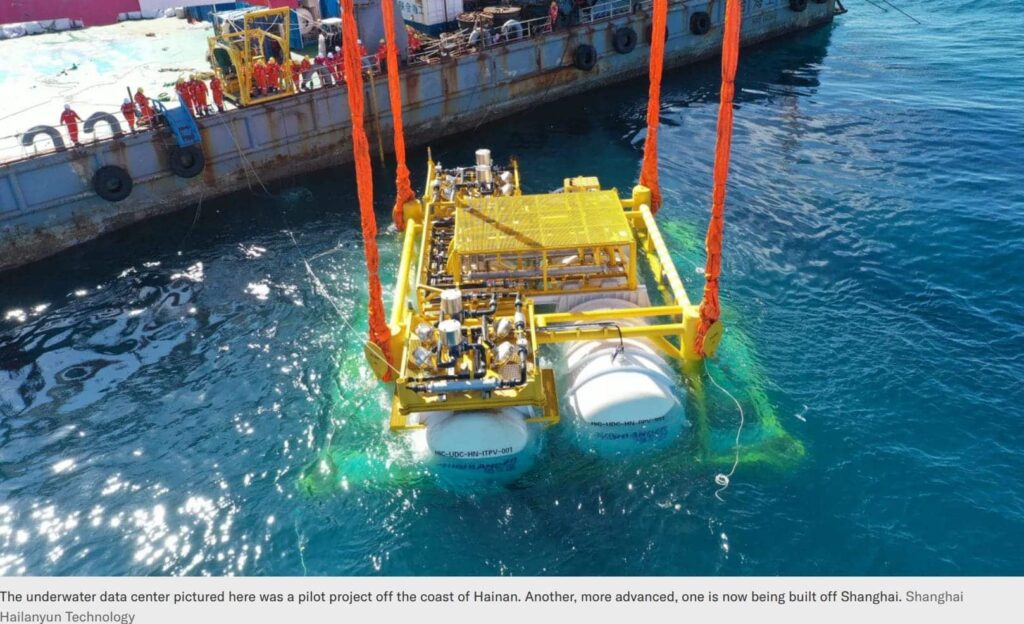

La société Shanghai Hailanyun Technology (HiCloud) construit à Shanghai un centre de données situé à six miles de la côte, alimenté par de l’énergie éolienne. Leur objectif est de réduire d’au moins 30 % la consommation électrique dédiée au refroidissement en utilisant l’eau de mer pour dissiper la chaleur des serveurs.

Le projet de Shanghai : une avancée technologique à la chinoise

La première phase du centre de données sous-marin de Hailanyun, estimée à 223 millions de dollars, comprend 198 racks, suffisant pour entre 396 et 792 serveurs IA. Bien que sa taille soit modeste comparée à un centre terrestre moyen en Chine — qui dispose généralement de 3 000 à 10 000 racks —, la société affirme qu’il pourra réaliser, en une seule journée, un entraînement équivalent au modèle GPT-3.5 d’OpenAI.

Le système sera majoritairement alimenté par de l’énergie éolienne offshore (97 % de sa consommation), renforçant ainsi son engagement pour un modèle à faibles émissions de carbone.

Ce concept s’inspire du Projet Natick de Microsoft (2015), lorsque la société a immergé un conteneur contenant plus de 800 serveurs au large des côtes écossaises. Microsoft a ainsi montré que des modules étanches remplis d’azote réduisaient les défaillances du matériel et amélioraient l’efficacité énergétique. Néanmoins, le projet a été mis en pause, utilisé principalement comme banc d’essai.

Comparaison avec le modèle américain : le cas Colossus de xAI

Alors que la Chine expérimente sous la mer, la réponse aux États-Unis diffère radicalement. Elon Musk et xAI ont mis en place le centre de données Colossus à Memphis (Tennessee) en un temps record et à un coût étonnamment bas, en réutilisant des infrastructures industrielles existantes.

Colossus utilise un système de refroidissement hybride :

- Serveurs GPU de Supermicro refroidis avec des eaux résiduelles filtrées via le plus grand bioréacteur céramique au monde.

- Le reste des serveurs fonctionne avec un refroidissement par air conventionnel.

La stratégie de Musk a prouvé qu’il était possible de construire rapidement et à moindre coût, sans recourir à des solutions aussi disruptives que l’immersion sous-marine. De nombreux acteurs industriels font aujourd’hui pression sur les entrepreneurs pour reproduire ce modèle pragmatique.

Dans ce contexte, la question clé est de savoir si la refroidissement maritime, qui présente des coûts d’installation et d’entretien plus élevés, est réellement rentable par rapport à des solutions terrestres comme Colossus.

Avantages techniques et limites

Les centres de données sous-marins offrent plusieurs avantages théoriques :

- Refroidissement naturel : une réduction significative de la consommation d’énergie comparé aux systèmes utilisant de l’eau douce ou par évaporation.

- Environnement contrôlé : l’atmosphère d’azote limite la corrosion et augmente la fiabilité de l’équipement.

- Impact réduit en surface : ils libèrent les sols pour d’autres usages et s’intègrent dans des écosystèmes marins énergétiques.

Mais ces solutions comportent aussi des limites :

- Durée de vie limitée : la technologie des serveurs (payloads) devient obsolète en 3 à 5 ans, ce qui dévalue leur longévité.

- Complexité logistique : l’installation, la maintenance et la réparation sont beaucoup plus coûteuses qu’en terrain terrestre.

- Risques environnementaux et sécuritaires : dangers liés au réchauffement local de l’eau ou à des attaques acoustiques pouvant endommager les équipements, selon des études de 2024.

Impact environnemental : une arme à double tranchant ?

Hailanyun affirme que ses tests montrent une légère augmentation inférieure à 1 ºC de la température de l’eau alentour, un impact « pratiquement insignifiant ». Pourtant, des chercheurs mettent en garde contre un effet amplifié lors de ventes d’ondes de chaleur marines, pouvant réduire l’oxygénation et compromettre la biodiversité.

Ce débat rappelle celui autour de Microsoft, qui a enregistré un réchauffement minimal lors de son projet Natick, en contexte océanique plus froid et mieux maîtrisé.

Une stratégie nationale pour la Chine

Au-delà de l’efficacité matérielle, cette initiative traduit la volonté de Pékin de prendre une longueur d’avance dans les infrastructures numériques durables et de se différencier des États-Unis. Avec la Corée du Sud, le Japon et Singapour envisageant également des projets similaires, les centres de données océaniques pourraient devenir un nouveau front de compétition technologique.

Zhang Ning, chercheur à l’Université de Californie, Davis, résume la situation : « La question n’est pas tant la faisabilité technique, déjà prouvée, mais la capacité à surmonter les défis réglementaires, écologiques et logistiques. Et la Chine aborde ces enjeux à grande échelle. »

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi la Chine construit-elle des centres de données sous-marins ?

Pour diminuer la consommation d’eau et d’énergie pour le refroidissement, exploiter les énergies marines renouvelables et montrer son leadership dans l’infrastructure numérique durable.

Sont-ils moins chers que les centres terrestres classiques ?

Pas forcément. S’ils réduisent la consommation d’énergie, les coûts d’installation et de maintenance sous-marins restent élevés, comme en témoigne le cas Colossus aux États-Unis.

Quel impact environnemental ?

Les études indiquent une hausse minime de la température locale, mais en période de stress climatique, ils pourraient avoir un effet négatif sur les écosystèmes marins.

Peuvent-ils remplacer les centres de données traditionnels ?

Il est peu probable qu’ils supplantent complètement les centres terrestres. Ils constitueront plutôt un complément stratégique, notamment dans les zones côtières où la durabilité et la sécurité énergétique sont prioritaires.

via : scientificamerican