La Chine a achevé à Shanghai la construction du premier centre de données sous-marin (UDC) alimenté par l’énergie éolienne en mer. Installée en face de la zone spéciale de Lin-gang dans la Free Trade Zone de Shanghai, cette infrastructure a une vocation commerciale claire : exploiter l’océan pour dissiper la chaleur et utiliser les parcs éoliens offshore pour fournir une électricité presque entièrement renouvelable. Le projet annonce un investissement de 1 600 millions de yuan (environ 226 millions de dollars ou près de 195 millions d’euros), une capacité totale prévue de 24 MW, plus de 95 % d’énergie verte, et une réduction de 22,8 % de la consommation énergétique par rapport à des centres terrestres comparables. De plus, il élimine l’usage d’eau douce pour le refroidissement et réduit plus de 90 % de l’occupation de terrain sur la terre ferme.

De l’idée à la réalité : une transition du laboratoire au marché

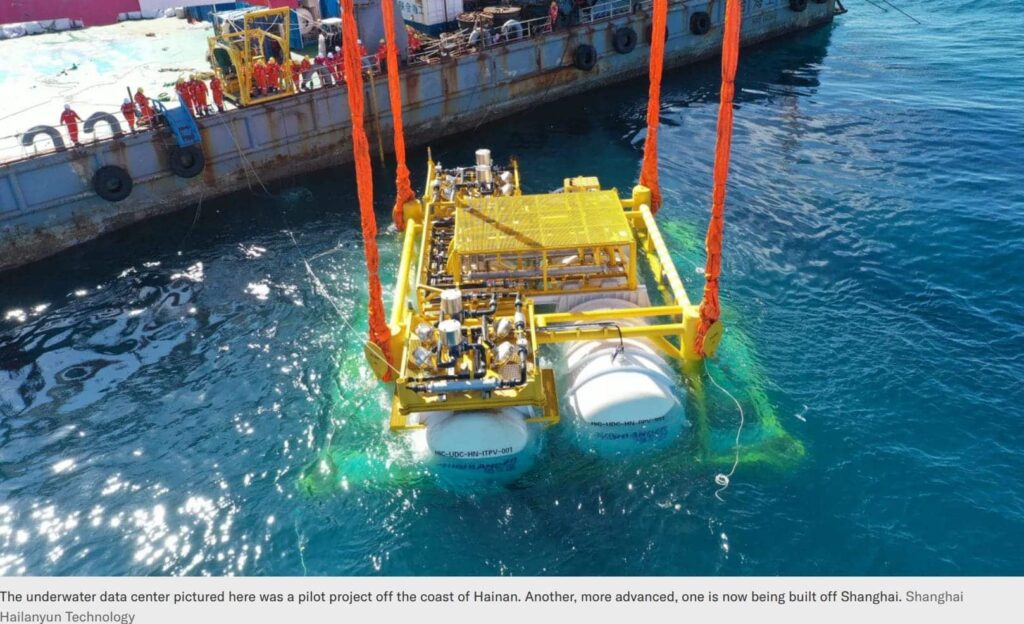

Ce projet débute avec une première phase de 2,3 MW, servant de terrain d’expérimentation, avant de s’étendre jusqu’à 24 MW dans sa première version commerciale. Il ne s’agit pas d’un simple prototype isolé, mais d’un système modulaire conçu pour croître par morceaux. Chaque module intègre des racks de serveurs dans des containers étanches, résistants à la corrosion, ancrés à environ 35 mètres de profondeur. Là, la température stable et les courants marins en font un capteur thermique naturel qui réduit considérablement l’énergie dédiée au refroidissement.

Ce projet est soutenu par un consortium public et des entreprises locales ayant une expérience en éolien offshore, télécommunications et portuaire. La synergie est stratégique : d’un côté, une production éolienne à proximité minimisant les pertes et la dépendance au réseau ; de l’autre, une connectivité et une exploitation intégrées dans le tissu industriel de Shanghai.

Pourquoi immerger un centre de données (et pourquoi maintenant)

La demande en calcul intensif pour l’IA et les services numériques croît rapidement, tandis que dans les grandes villes, le sol est rare, l’eau douce sous pression et les réseaux électriques font face à des pics de consommation. Dans ce contexte, l’océan offre plusieurs avantages :

- Refroidissement passif : la masse d’eau agit comme un dissipateur thermique à haute capacité, réduisant l’énergie auxiliaire par rapport aux tours de refroidissement ou aux « chillers » terrestres.

- Moins d’empreinte au sol : en déplaçant le « cœur » en mer, on libère des terrains en zone urbaine et on diminue l’impact visuel et sonore.

- Absence d’eau douce : la conception évite l’évaporation ou la consommation de ressources aquatiques en compétition avec les usages urbains et agricoles.

- Intégration avec les énergies renouvelables : l’éolien offshore est idéal grâce à sa proximité et sa stabilité, avec un potentiel d’auto-consommation et de baisse de l’empreinte de transmission.

Le principal indicateur de performance est le PUE (Power Usage Effectiveness). L’UDC de Lin-gang vise un objectif de PUE de 1,15, comparé à une moyenne d’environ 1,25 pour les centres terrestres en Chine. En pratique, cela signifie que seulement 15 % de l’énergie est consacrée à des usages hors TI (refroidissement, pertes, auxiliaires). À l’échelle de dizaines de mégawatts, réduire de 1,25 à 1,15 permet d’atteindre des économies d’énergie à deux chiffres et donc de réduire les émissions.

Architecture : capsules, profondeur et télémétrie

Le cœur du système repose sur des capsules hermétiques en acier anticorrosion qui abritent les serveurs, le stockage et les réseaux. La profondeur d’environ 35 mètres équilibre stabilité thermique, pression gérable et coûts d’installation et d’entretien. La chaleur produite est transférée via des gaines thermiques et des circuits scellés, permettant une transfer de chaleur à l’eau environnante ; la hydrodynamique locale facilite le refroidissement.

En surface, une station côtière gère l’énergie, la fibre optique, la sécurité et la gestion à distance. Cette infrastructure intègre des capteurs pour surveiller la température, la vibration, l’humidité ou l’intégrité structurelle, et déclencher des protocoles d’urgence si nécessaire. La gestion quotidienne — déploiement de charges, mises à jour logicielles, surveillance — s’effectue comme dans tout centre de données moderne, mais ici le « bâtiment » est sous la mer.

L’éolien offshore comme pilier énergétique

Ce projet s’appuie sur l’écosystème éolien offshore que la Chine a massivement développé ces dernières années. Pour l’UDC, cette situation permet d’obtenir >95 % d’électricité renouvelable, une moindre exposition à la pointe des prix et une possibilité de consommation locale sans surcharge du réseau terrestre. Par ailleurs, en évitant l’utilisation d’eau douce pour le refroidissement, l’installation diminue un des grands coûts environnementaux des centres de données classiques dans les climats tempérés ou chauds.

Les bénéfices (et les risques) pour l’industrie

Le gain immédiat est une courbe de coûts plus plate en énergie et un profil environnemental amélioré, avec moins d’eau, moins de surface occupée, et — si les objectifs sont atteints — une meilleure efficacité. De plus, la proximité avec de grandes zones de demande (Shanghai et sa région) offre des latences compétitives pour des services financiers, le commerce électronique, les jeux vidéo ou l’inférence IA proche des utilisateurs.

Le risque réside dans l’exploitation et la maintenance. Remplacer du matériel à 35 mètres constitue une opération complexe : il faut prévoir une logistique marine, des fenêtres météo favorables, des bateaux spécialisés et des équipements spécifiques. La solution consiste à concevoir en módularité (extraire des capsules complètes pour maintenance sèche), employer des composants très fiables et prévoir des cycles d’intervention longs. Dans un monde où les mises à jour rapides — GPU renouvelés tous les 18-24 mois — deviennent standards, il faudra planifier des renouvellements par blocs et gérer les migrations de charges sans impacter les SLA.

De Project Natick à une opération commerciale à grande échelle

Ce déploiement évoque le Project Natick de Microsoft, qui a démontré la viabilité technique de serveurs immergés avec un faible taux de défaillance lors de sa phase en Écosse. Cependant, Natick a été conçu comme une recherche, pas comme un produit commercial prêt à l’emploi. La grande nouveauté à Shanghai est la orientation commerciale et l’intégration dès le départ avec l’éolien offshore. Passer du prototypage à un service opérationnel demande plus que de l’ingénierie : il faut des procédures, des assurances, des certifications et des métriques publiques pour garantir la confiance des clients institutionnels.

Questions environnementales en milieu marin : un défi à anticiper

Aucun projet offshore n’est exempt de concerns environnementaux. Il faudra surveiller bruits lors de l’installation, la bio-incrustation dans les capsules, l’interaction avec la faune et le plan de déconstruction en fin de vie. La démarche modulaire facilite — les capsules peuvent être retirées complètement — mais un suivi associé avec des indicateurs publics sera essentiel pour mesurer le bilan net en comparaison avec d’autres options : refroidissement gratuit en climats froids, immersion liquide ou refroidissement par eau de mer en circuit fermé sur terre.

Une possibilité de réplication en Europe ou en Amérique?

Le potentiel existe. L’Europe dispose de zones éoliennes offshore élaborées, de ports équipés et d’une filiale logistique maritime consolidée. Les États-Unis progressent également dans cette voie. Toutefois, les permis environnementaux, l’acceptation sociale et la gouvernance côtière sont plus complexes. Tout projet similaire devra fournir des données vérifiables sur son VPE réel, sa disponibilité, son usage d’eau (WUE), sa empreinte carbone et sa résilience face aux extrêmes. Si Shanghai parvient à démontrer un PUE ≤ 1,15, plus de 95 % d’énergie renouvelable, et une opération fiable, il est probable que ce modèle s’étende au-delà de la Chine.

Les indicateurs à surveiller à l’avenir

Pour mesurer la réussite réelle, le secteur suivra plusieurs métriques et preuves :

- PUE opérationnel maintenu tout au long de l’année, y compris durant l’été.

- Facteur de capacité éolien et pourcentage annuel d’énergie réellement renouvelable.

- Disponibilité (SLA) et taux d’incidents comparés aux centres terrestres.

- Coût total de possession (TCO) par MW de TI, en intégrant la logistique de maintenance.

- Impact environnemental surveillé et publié avec transparence.

Les secteurs seront également attentifs à la priorisation des charges : inférence IA, contenus à faible latence pour Shanghai, services de télécommunications de dernière étape ou traitement associé à la stratégie chinoise de computing distribué.

Un futur qui n’est plus de la science-fiction

Alors que certains évoquent des centres de données en orbite, la Chine a opté pour une solution pragmatique : le mer comme radiateur naturel et l’éolien comme pilier énergétique. Si l’UDC de Lin-gang tient ses promesses — efficacité, propreté, résilience et coût compétitif —, il pourrait devenir un modèle pour de futures implantations à proximité de parcs éoliens offshore. La clé ne sera pas seulement le titre, mais la gestion quotidienne : métriques ouvertes, contrats SLA exigeants et plans environnementaux à la hauteur.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un centre de données sous-marin et comment s’effectue son refroidissement ?

C’est une installation de TI où les serveurs sont placés dans des capsules étanches immergées à plusieurs mètres de profondeur. L’échange thermique avec l’eau de mer permet de dissiper’ la chaleur avec beaucoup moins d’énergie qu’en installation terrestre, réduisant la consommation électrique liée au refroidissement.

Que signifie un PUE de 1,15 et pourquoi est-ce important ?

Le PUE compare l’énergie totale consommée à celle qui parvient à la TI. Un PUE de 1,15 implique que seulement 15 % de cette énergie est utilisée pour des activités hors TI. À grande échelle, passer de 1,25 à 1,15 permet d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions, tout en diminuant les coûts opérationnels.

Quels défis pour la maintenance et la mise à jour ?

L’utilisation sous-marine complique le remplacement de matériel et les mises à jour fréquentes. La stratégie repose sur des modules amovibles, des composants très fiables et une planification rigoureuse pour intervenir en profondeur sans congestionner les SLA.

Est-il possible de reproduire ce modèle en Europe ou en Amérique ?

Oui, dans des zones disposant de parcs éoliens offshore, de ports compétents et d’une filiale logistique maritime. Cependant, les permis environnementaux, l’acceptation locale et la gouvernance côtière sont plus contraignants. Tout projet équivalent devra fournir des données vérifiables sur son VPE réel, sa disponibilité, sa consommation d’eau (WUE), sa empreinte carbone et sa résilience face aux risques climatiques. Si Shanghai démontre un PUE ≤ 1,15, plus de 95 % d’énergie renouvelable, et une exploitation fiable, il y a fort à parier que ce modèle se répandra au-delà de la Chine.

source : Gov.cn