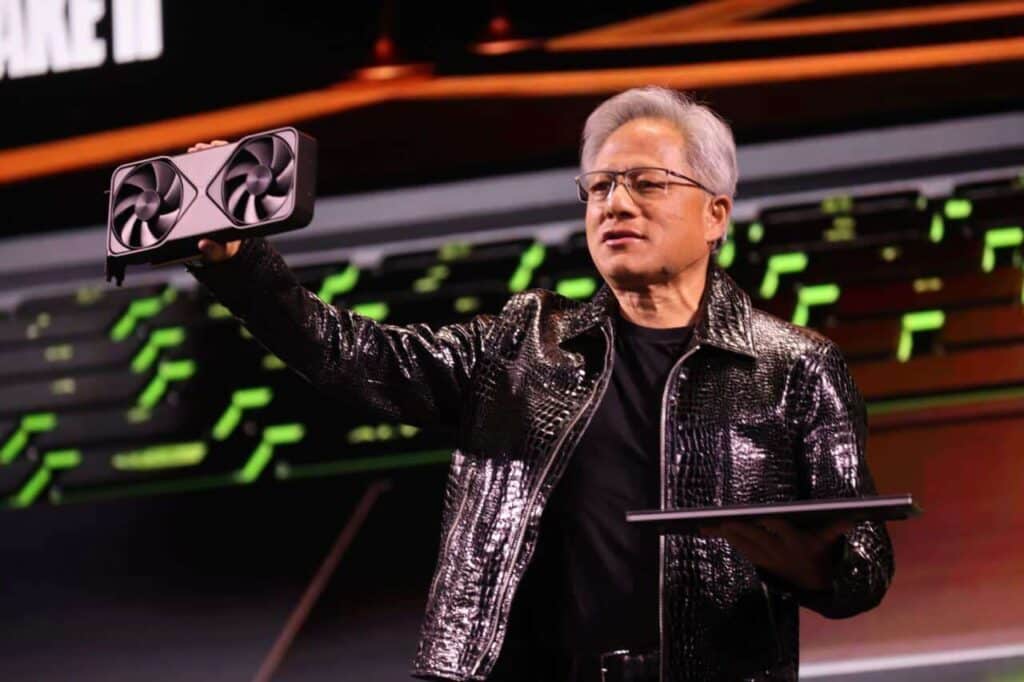

Très peu de déclarations enflamment autant une conversation à Silicon Valley que celle attribuant à Jensen Huang, PDG de NVIDIA, une victoire imminente de la Chine dans la course à l’intelligence artificielle. La phrase —« La Chine va gagner la course à l’IA »— relayée par Financial Times et amplifiée dans le monde entier, a été suivie, quelques heures plus tard, d’une nuance : la Chine serait « à nanosecondes des États-Unis », et « il est vital que l’Amérique gagne en allant plus vite et en séduisant les développeurs du monde ». Le pendule est passé de la défaite à l’avertissement, mais le message demeure : le leader du matériel le plus convoité de la planète met en garde contre un déséquilibre structurel qui ne se résout pas par des discours, mais par une énergie peu coûteuse, une régulation intelligente et un talent bien orienté.

La réaction a été instantanée. À Washington, parce que cette déclaration émane du dirigeant de l’entreprise qui fournit plus de 80 % des GPU pour centres de données ; dans l’industrie, parce que peu de sociétés ressentent aussi directement le pouls de la demande mondiale en calcul, que NVIDIA ; et à Pékin, parce que cette déclaration s’inscrit dans une stratégie de autosuffisance technologique, accélérée par des restrictions d’exportation américaines et soutenue par une politique industrielle large.

Les axes du contexte derrière ce titre

Huang ne s’est pas exprimé dans un esprit de défaitisme. Il a parlé en gestion des risques. Sa thèse, formulée de façon percutante, combine trois dimensions :

- Énergie : le coût de l’alimentation des fermes d’entraînement et d’inférence est aujourd’hui la variable macro la plus déterminante pour la montée en puissance des infrastructures d’IA. Huang souligne que la Chine bénéficie d’coûts énergétiques sensiblement inférieurs, au point que certaines entreprises technologiques de pointe reçoivent des subventions pouvant atteindre 50 %. Une telle différence ne réduit pas seulement le coût des entraînements : elle facilite des investissements en capital agressifs, raccourcit les délais d’amortissement et réduit le retour sur investissement de chaque nouveau centre de données.

- Régulation : alors que les États-Unis ont renforcé le contrôle à l’exportation de puces avancées (incluant des GPU conformes à la réglementation du Département du commerce), la Chine déploie une politique plus flexible pour attirer du capital, simplifier les autorisations et prioriser les déploiements. En pratique, moins de friction administrative équivaut à plus de rapidité dans la réalisation des projets.

- Chaîne de valeur : le veto sur certaines GPU ne supprime pas la demande, mais la déplace. Huang mise sur des alternatives locales qui montrent déjà leur muscle —Huawei Ascend, Biren— et qui pourraient reéquilibrer le marché mondial en 2–3 ans, si Pékin maintient ses investissements et si ces substitutions technologiques mûrissent.

À ces trois piliers s’ajoute un autre aspect, plus culturel : le facteur humain. Selon Huang, les développeurs chinois adoptent rapidement, optimisent leurs cadres d’entraînement et créent des applications adaptées à leur environnement économique. Ce cycle d’apprentissage et d’application pourrait transformer la Chine en un pôle d’innovation plus rapide, capable de retenir les talents et d’attirer des communautés entières. D’où la nuance : « Les États-Unis doivent aller plus vite ».

Stratégie de réserve ou avertissement stratégique ?

La nuance apportée par NVIDIA — que la Chine est « à nanosecondes » — a réduit le fatalisme de la déclaration initiale et aligné le message avec un scénario plus réaliste : le leadership ne se perd pas par décret ni ne s’acquiert en un trimestre ; il se construit ou se dilue par des décisions successives concernant l’énergie, la régulation, le talent et la chaîne d’approvisionnement. Mais l’effet de choc était déjà perceptible. Venant de l’acteur qui catalyse l’ère de l’IA — en termes de parts de marché, d’écosystèmes logiciels et de capacité d’exécution —, cette mise en garde se lit à double niveau :

- Industrie : si les États-Unis ralentissent leur capacité de déploiement (goulots énergétiques, réglementaires, pénurie de techniciens), la demande pourra se réorienter vers des fournisseurs alternatifs. Dans ce scénario, le hardware ne sera plus un monopole de facto mais un oligopole multipolaire.

- Géopolitique : plus on clôtuure les opportunités de coopération technologique, plus les pays auront intérêt à multiplier leurs investissements locaux. À moyen terme, le résultat n’est pas moins d’IA, mais une fragmentation accrue.

Les trois sommets du « triangle de Huang » : énergie, règles, talents

1) Énergie : l’IA ne se développe pas sans électrons

La course à l’IA n’est pas qu’une affaire de puces ; c’est surtout une question de méga watts, terawattheures et stations électriques. Les États-Unis confrontés à une tempête parfaite : des centres de données exigeant des gigawatts, des réseaux électriques vieillissants dans certains États, et des cycles d’autorisations longs. À l’autre extrémité, les sousventions directes et un mix énergétique moins cher donnent à la Chine une autoroute pour augmenter sa capacité de manière prévisible.

Le message implicite de Huang est clair : sans coûts compétitifs et une alimentation fiable, les États-Unis peuvent remporter la bataille du design de puces mais perdre la guerre du déploiement.

2) Régulation : vitesse raisonnée vs bureaucratie paralysante

Huang ne prône pas un « tout-valeur » ; ses propos peuvent s’interpréter comme une critique de la bureaucratie étouffante à l’égard des décisions rapides. En IA, le time-to-market et le time-to-capacity sont d’une importance capitale : chaque mois de retard dans un projet dépense le ROI de l’ensemble du stack. La Chine, dans son diagnostic, le sait et agit : simplification des démarches, alignement des incitations et protection des secteurs stratégiques.

Et l’Europe ? Selon Huang, une sur-réglementation sans une stratégie cohérente en matière d’énergie et de talent, et sans environnement juridique clair pour investir, risquerait de voir ses projets et capacités migrer ailleurs. La volonté de protéger les droits et de réduire les risques n’est pas incompatible avec la facilitation des tests, déploiements et montées en puissance.

3) Talents : attirer les développeurs est aussi crucial que vendre des GPU

Bien que cela puisse paraître paradoxal, le logiciel se remet en position centrale. Gagner la course à l’IA implique de conquérir les développeurs mondiaux : proposer des cadres, bibliothèques, outils et facilités pour construire, optimiser et déployer rapidement des modèles avec qualité. À cet égard, les États-Unis restent une référence, mais l’écart se réduit si le cycle d’apprentissage et de déploiement est plus fluide de leur côté.

Que se passerait-il si la Chine maintenait le rythme ?

Si Pékin parvient à consolider des alternatives locales fonctionnelles à l’offre occidentale de GPU — même si elles ne parviennent pas à une pleine parité — le marché pourrait se rééquilibrer en 2–3 ans :

- Demande intérieure satisfaite par des fournisseurs locaux.

- Écosystèmes logiciels plus adaptés à la langue, au contexte réglementaire et aux besoins du marché.

- Attraction des talents, qui travaillent aujourd’hui pour des fournisseurs mondiaux mais pourraient trouver opportunité et rapidité dans les projets locaux.

Ce scénario n’est pas un jeu terminé pour les États-Unis ; c’est un avertissement : le leadership reposera sur capacité d’exécution, coûts et talent. Pas seulement sur le fait d’être « premier ».

Et si les États-Unis allaient plus vite ?

Huang esquisse la voie : une énergie compétitive, une régulation favorable à l’innovation tout en assumant ses responsabilités, et la conquête des talents par des plateformes et cadres facilitant la création, l’optimisation et le déploiement. En somme : réduire les frictions pour que chaque nouvelle idée passe du laboratoire au centre de données en quelques semaines, et non en trimestres.

Les États-Unis conservent des avantages cruciaux : écosystème de capital-risque, universités, clusters de talents, et une industrie des chips toujours à la pointe du détail en conception et logiciel. La course n’est pas perdue ; il faut se battre.

L’Europe, entre opportunité et menace d’oubli

Le continent apparaît comme le troisième point d’un triangle exigeant. La Loi sur l’IA vise à équilibrer protection et innovation ; pourtant, le marché prévient : sans énergie bon marché, sans cadre réglementaire clair et sans rapidité dans les autorisations, l’investissement en IA risque de faiblir. La question n’est pas si l’Europe doit réguler, mais comment : règles claires, sandrboxes de régulation, incitations à la conception et au déploiement, et une politique industrielle reliant universités, entreprises et centres de données.

Ce que Huang a vraiment laissé entendre (entre lignes)

Au-delà du titre, le PDG de NVIDIA a livré trois messages opérationnels :

- Le temps est la ressource la plus rare : si un pays freine les autorisations, l’énergie ou l’investissement, un autre accélérera.

- Le hardware est une condition nécessaire, mais pas suffisante : c’est celui qui organise de manière optimale l’énergie, les règles et le talent qui gagnera.

- La course est globale et continue : les « nanosecondes » d’aujourd’hui peuvent devenir des années si les bonnes décisions sont retardées et si les chaînes de valeur se fragmentent.

Ce tempérament ne supprime pas l’avertissement initial, mais il l’atténue. La coexistence de ces deux messages — alerte et ambition — reflète bien la réalité : l’IA est déjà devenue une question géopolitique d’infrastructure. Et les acteurs industriels savent que leur avenir dépend autant de leur excellence technique que du territoire sur lequel ils jouent.

Questions fréquentes

Huang a-t-il vraiment déclaré que « la Chine va gagner la course à l’IA » ?

Oui, cette phrase a été rapportée par Financial Times et reprise dans les médias technologiques. Quelques heures plus tard, NVIDIA a nuancé : la Chine serait « à nanosecondes des États-Unis » et « l’Amérique doit aller plus vite et conquérir les développeurs mondiaux ». La combinaison du titre et de la nuance encadre ce message comme avertissement stratégique, non comme une capitulation.

Selon Huang, quels sont les atouts qui favorisent la Chine ?

Trois leviers principaux : énergie moins chère (avec subventions jusqu’à 50 % pour les hyperscalers et entreprises de pointe), régulation plus souple permettant de réduire les frictions de déploiement, et une politique industrielle centrée sur l’autosuffisance technologique. S’y ajoutent des alternatives locales de hardware (Huawei Ascend, Biren) et un écosystème de développeurs rapide et innovant.

Comment les restrictions d’exportation américaines influencent-elles cette course ?

Elles ne suppriment pas la demande, mais la reoriente. En limitant certaines GPU, Washington cherche à protéger sa supériorité technologique, mais encourage la substitution locale et peut ralentir son propre écosystème si cela crée des points limites. Le risque : un marché multipolaire où une partie de la demande pourrait s’éloigner des fournisseurs américains.

Quel rôle joue l’Europe avec la Loi sur l’IA ?

L’Europe tente de concilier protection des droits et stimulation de l’innovation. La crainte du secteur : sans énergie compétitive, sans rapidité dans les permis et sans environnement juridique clair, l’Europe pourrait perdre des projets et se retrouver à la traîne. La solution : une régulation intelligente, des sandboxes pour tester et un cadre industriel qui accélère le design, le déploiement et la mise à l’échelle.

Source : FT