Cinquante ans plus tard, cette histoire ressemble à un film : une startup californienne, encore loin de rivaliser avec les géants, photographie et “démembre” un microprocesseur de son futur adversaire, le reconstitue avec son propre procédé de fabrication et finit par le vendre à l’armée avec des marges stratosphériques. Cette audace a permis la création de l’Am9080, le premier CPU de AMD — un clone du Intel 8080 — qui a été mis en production en 1975. Selon les récits historiques, il coûtait environ 0,50 $ l’unité, mais se vendait jusqu’à 700 $ à certains clients. Cette réussite n’a pas seulement consolidé AMD comme acteur majeur de l’industrie ; elle a aussi planté la graine d’une rivalité avec Intel qui marquera les cinq décennies suivantes de l’informatique personnelle.

Une genèse de laboratoire… et de caméra photographique

Le récit débute en 1973, lorsque Ashawna Hailey, Kim Hailey et Jay Kumar — ingénieurs et ingénieure travaillant alors chez Xerox — décapsulent et photographient au microscope un Intel 8080 en préproduction. À partir d’environ 400 microphotographies, ils élaborent schémas électriques et diagrammes logiques du microprocesseur. Avec ce puzzle fonctionnel en main, ils parcourent la Silicon Valley à la recherche de quelqu’un qui ose le fabriquer.

AMD, créée en 1969 comme seconde source de semi-conducteurs et déjà familiarisée avec la technologie nMOS, voit là une opportunité. À cette époque, elle venait de développer son propre processeur n-canal et cherchait un produit phare pour prouver sa compétitivité. L’Am9080 était parfait : compatible en brochage et architecture identique à celui du 8080, mais avec un design de jambage plus compact grâce au procédé de AMD, ce qui permettait d’améliorer la fréquence et le rendement par surface.

De “clone” à seconde source : l’accord qui évita une guerre judiciaire (et posa les bases du x86)

Le parcours de l’Am9080 n’a pas été sans difficultés. Cloner un microprocesseur de premier plan impliquait de naviguer dans un champ de mines juridique. Cependant, le contexte était favorable à AMD : d’importants clients institutionnels, notamment dans le secteur militaire, exigeaient des secondes sources pour assurer l’approvisionnement. Ces politiques ont poussé Intel à signer en 1976 un cross-licensing avec AMD, contre un paiement qui, selon les archives, s’élevait à 325 000 $ (25 000 $ à la signature et 75 000 $ annuellement).

Ce accord a été crucial pour deux raisons. D’une part, il a mis fin à l’incertitude autour de l’Am9080, dont la commercialisation avait débuté en 1975 après quelques livraisons en 1974. D’autre part, il a posé les fondements d’une collaboration et compétition qui mèneront, plus tard, à l’accord élargi de 1982 : celui qui permettra à AMD de fabriquer des processeurs x86 et de lancer son Am286 (version licenciée du Intel 80286). Parallèlement, avec ces alliances, arriveront, avec le temps, les contentieux ; mais le pont technique et commercial était tendu.

Une marge impressionnante : 0,50 $ de coût, 700 $ de prix

Si AMD a pu devenir un acteur compétitif grâce à une marge si élevée, c’est grâce à la fabrication en masse du chip, avec des jambages plus petits et des bons rendements de wafers (environ 100 unités par tranche). Le coût unitaire se situait donc autour de 0,50 $. En vendant chaque CPU à plusieurs centaines de dollars —jusqu’à 700 $ pour des clients militaires— AMD s’est constitué un coussin financier peu commun pour son développement : elle a capitalisé sur son savoir-faire en procédés tout en finançant sa feuille de route, ses équipements et ses talents. Cette combinaison sera la platforme de lancement pour ses futures compétitions sur le marché du PC.

Architecture 8080, ADN de la première grande ère du microprocesseur

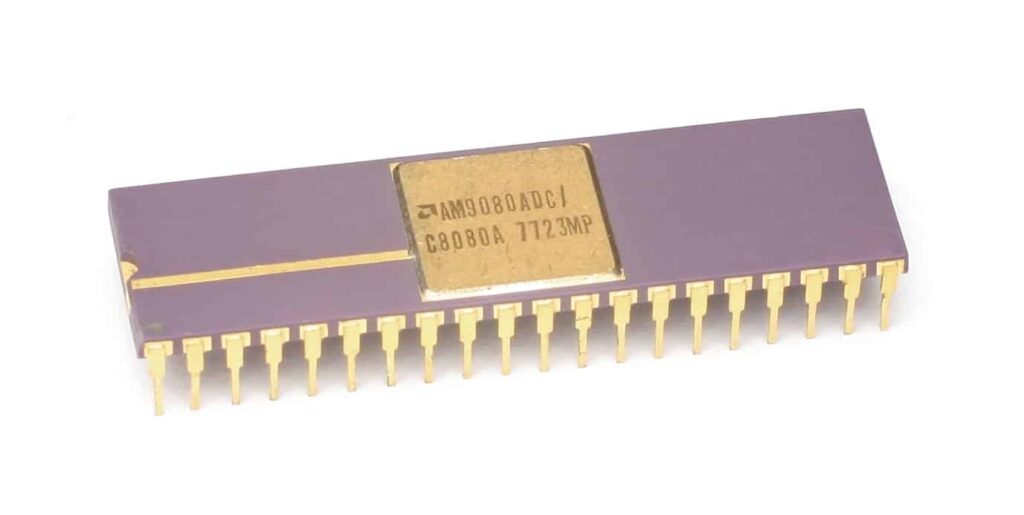

Techniquement, l’Am9080 était un microprocesseur 8 bits, ISA 8080, en boîtier DIP-40 (avec aussi des variantes en céramique CerDIP-40), fabriqué en nMOS et doté de fréquences allant, selon les catalogues de l’époque, de 2,083 MHz à 4,0 MHz sur les modèles “-4”. Bien qu’Intel ne fixât pas en série le >8080 au-delà de 3,125 MHz, le procédé AMD permettait de frapper plus haut en vitesse dans certaines versions.

La famille de l’Am9080 comprenait dizaines de variantes — il en recense 28 —, notamment des modèles industriels et militaires (MIL-STD-883) capables de fonctionner entre -55 °C et 125 °C. Ces versions étaient idéales pour l’aéronautique et la défense. Aux côtés du CPU, AMD proposait aussi des chips d’appui comme l’Am8224 (horloge et driver), l’Am8228/8238 (contrôleur/système et bus driver) ou l’Am8212 (port E/S 8 bits), créant ainsi une plateforme capable de construire des systèmes à grande échelle.

Comment cloner un 8080 et l’améliorer ?

L’ingénierie du 8080 était bien documentée a posteriori, mais pas au début. L’équipe qui a travaillé sur l’Am9080 a réalisé cela par une ingénierie inverse pure : décapsulage de l’enveloppe, photographie du die, reconstruction des masques et logiques à partir de micrographies (environ 400 images), puis redessin pour le procédé nMOS propre à AMD. Il ne s’agissait pas — ni ne pouvait s’agir — d’une copie littérale du layout, mais d’une égalité fonctionnelle au niveau de l’ISA et des timings.

Le choix du nMOS était aussi stratégique pour AMD. Un jambage plus petit réduit le coût de production et améliore la vitesse ainsi que la disipation. Cet avantage a permis à AMD de lancer des versions à plus de MHz et avec diverses solutions thermiques (commercial, industriel, militaire), ouvrant ainsi le marché à plusieurs contrats.

Seconde source : le filet de sécurité pour l’industrie dans les années 70

Pourquoi un client aurait-il payé 700 $ pour un chip qui était essentiellement un clone ? La réponse réside dans la sûreté d’approvisionnement. Dans les années 70, de gros contrats — notamment dans la défense — exigeaient des second sourcing pour éviter des arrêts de production si le fournisseur principal rencontrait des problèmes. Pour Intel, cet accord avec AMD ouvrait ces portes ; pour AMD, il garantissait sa légitimité et lui évitait les litiges. L’Am9080 n’était pas seulement un produit : c’était la preuve concrète que AMD pouvait respecter spécifications, produire à grande échelle et répondre avec qualité.

Du 8080 au x86 : le pont vers l’ère PC

L’accord élargi de 1982 entre Intel et AMD est peut-être l’épisode le plus crucial de cette saga. À partir de cette date, AMD a obtenu le droit de fabriquer des processeurs x86, ce qui a conduit au Am286 — sa version licenciée du 80286 — et, avec le temps, à une trajectoire menant aux familles telles que Athlon, Opteron et, récemment, la gamme Ryzen/Epyc. Sans l’Am9080 et la confiance qu’il a instaurée auprès des grands clients, la transition vers x86 aurait été bien plus difficile.

1975 : une année décisive pour l’informatique personnelle

L’Am9080 entre en production en 1975, une année charnière : l’écosystème micro-informatique commence à s’éveiller, avec des kits comme le Altair 8800 (basé également sur le 8080), l’émergence de communautés de développeurs, et les microprocesseurs passant du simple laboratoire aux cœurs de machines commerciales. Pour AMD, respecter les délais, maîtriser les coûts et assurer la fiabilité a été crucial ; pour le secteur, disposer d’alternatives fiables fut un catalyseur d’adoption.

Leçons toujours pertinentes après un demi-siècle

- “Second sourcing” comme avantage compétitif : dans un contexte de chaînes d’approvisionnement tendues, les clients valorisent la diversité de fournisseurs. Hier pour la conformité militaire, aujourd’hui pour la résilience et la paix géopolitique.

- Le procédé prime : un nœud plus efficace peut offrir un avantage en coût et performance même si le design est identique. AMD l’a démontré avec le nMOS en 1975 ; aujourd’hui, on voit cette logique avec N5, N3 ou N2.

- Accords pragmatiques : le cross-licensing de 1976 a évité des années de procès et a permis aux deux d’accéder à des marchés clés. La coopétition est un modèle qui s’est répété dans l’industrie des semi-conducteurs.

- Des marges qui financent la vision : vendre avec des marges élevées a permis de fonder des capacités qui, plus tard, ont rendu possible l’indépendance technologique d’AMD.

Et après l’Am9080 ?

La famille Am9080 s’est étoffée avec des modèles pour différentes plages thermiques et fréquences (2,083–4,0 MHz), supportant l’écosystème MCS-80. Le processus naturel a conduit, avec le temps, au 8086 puis, après l’accord de 1982, aux Am286 et à la montée en puissance du x86 comme standard du PC. Pour AMD, le parcours depuis ce clon initial jusqu’à une égalité de force avec Intel dans les serveurs et les ordinateurs constitue l’une des trajectoires les plus remarquables de l’industrie.

Cinquante ans après, l’histoire de l’Am9080 nous rappelle que parfois, l’innovation consiste à réinventer ce qui existe déjà, mais que la victoire appartient à celui qui sait le fabriquer, le vendre et en tirer parti. La “copie” des années 70 est aujourd’hui une entreprise qui domine le marché du haut rendement et de l’efficience dans le calcul moderne.

Questions fréquentes

Qu’était précisément l’AMD Am9080 et pourquoi est-il considéré comme un “clone” de l’Intel 8080 ?

L’Am9080 était un microprocesseur 8 bits compatible avec l’ISA 8080. AMD l’a développé par ingénierie inverse du 8080 d’Intel (décapsulage et analyse du die), aboutissant à un chip architecturalement identique, mais fabriqué en procédé nMOS, avec un jambage plus compact et des variantes à fréquence plus haute.

Comment AMD a-t-il pu vendre l’Am9080 à 700 $ alors que chaque unité coûtait environ 0,50 $ à produire ?

Grâce à un performance du wafer élevée, un procédé nMOS efficace et la forte demande de second sourcing — notamment dans le secteur militaire — AMD a pu pratiquer des prix élevés. Ce marge a permis de financer ses avancées technologiques et commerciales dans les années qui ont suivi.

Quel rôle a joué l’accord de 1976 avec Intel ?

En 1976, Intel et AMD ont signé un accord de licences croisées qui autorisa AMD comme seconde source du 8080 et évita des procès pour violation précédente. Cet accord s’est étendu en 1982 aux familles x86, permettant à AMD de fabriquer le Am286 et, par la suite, de développer ses propres CPU x86.

Quelles variantes et quelles plages de fréquence/température a connu l’Am9080 ?

Il recense 28 variantes, avec des fréquences comprises entre 2,083 et 4,0 MHz et des plages thermiques allant de 0–70 °C (version commerciale) à -55–125 °C (version militaire, conforme MIL-STD-883). Généralement, il était en boîtier DIP-40, y compris en versions céramiques.

Source : wikichip