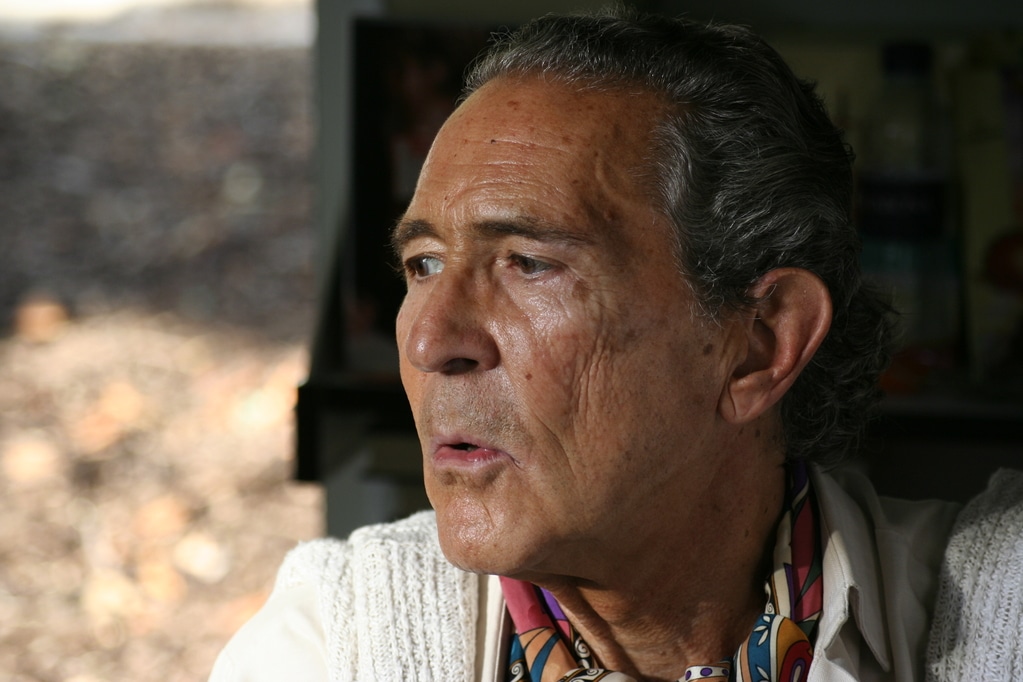

En une période où parler d’intelligence artificielle ressemblait à de la science-fiction, l’écrivain Antonio Gala offrait une vision étonnamment perspicace — et critique — du futur technologique. En 1991, lors d’une interview avec Jesús Quintero pour la télévision publique andalouse, Gala partageait des réflexions qui, plus de trente ans plus tard, semblent anticiper les effets sociaux de l’IA générative, de l’hyperconnectivité et de l’automatisation de l’expérience humaine.

Avec son style précis, Gala anticipait un monde où « l’intelligence naturelle serait remplacée par des intelligences artificielles qui ne viendraient pas à nous donner le bonheur, mais à nous aider à passer le temps ». Un point de vue qui paraît alarmant alors que se développent aujourd’hui des assistants conversationnels, des algorithmes de recommandation et des plateformes qui occupent une grande partie de nos loisirs et de notre attention.

Lors de l’émission « Paraísos », il évoquait des « êtres humains préfabriqués », guidés par des instructions comportementales et des formules sociales simplifiées : réussir, faire des amis, profiter. Ce qu’il percevait comme une possible perte de spontanéité dans les relations humaines correspond, aujourd’hui, à la manière dont les réseaux sociaux, les algorithmes d’engagement et les interfaces utilisateur conditionnent — voire dictent — nos comportements et décisions.

Gala ne critiquait pas la technologie en soi, mais le danger de déléguer à celle-ci des processus autrefois personnels et authentiques. Aujourd’hui, il est courant de consulter une IA sur ce qu’il faut dire lors d’un entretien, comment rédiger un e-mail, quel cadeau offrir, ou même comment séduire. Et à mesure que nous devenons plus dépendants de ces systèmes, nous normalisons l’idée selon laquelle un critère externe — machine ou application — serait plus fiable ou efficace que notre propre jugement.

Dans une autre intervention, « Vérité et beauté », quelques semaines plus tard, Gala allait plus loin en anticipant un phénomène que l’on observe aujourd’hui : « Bientôt, il semblerait qu’en appuyant sur une touche, n’importe qui pourra savoir instantanément qui sont Goya, Velázquez ou Cervantes. Mais je crains que cette personne n’éprouve plus aucun besoin de le faire. » Il mettait en garde contre le risque d’un « savoir superficiel » alimenté par l’abondance de données, de recherches et d’assistants virtuels qui fournissent des réponses rapides sans favoriser une compréhension profonde ni une pensée critique.

Pour Gala, le danger principal de l’intelligence artificielle était son rôle social, non sa capacité technique : servir comme mécanisme de distraction et d Entertainment passif, un « passe-temps » anesthésiant. Le débat actuel sur TikTok, le phénomène de doomscrolling ou encore sur la manière dont les grands modèles de langage peuvent encourager la passivité intellectuelle reflète cette critique.

Dans un contexte où l’IA s’intègre désormais dans tous les secteurs — de la santé à l’éducation, en passant par le divertissement et la productivité — sa réflexion invite à une halte : utilisons-nous la technologie pour enrichir nos capacités ou pour les remplacer ? Nous accompagne-t-elle pour évoluer ou nous endort-elle dans le confort et la dopamine ?

Malgré le fait qu’il ne soit pas technologue ou scientifique, l’acuité d’Antonio Gala en tant qu’observateur de la condition humaine lui permettait d’anticiper ces enjeux avec une précision remarquable, soulignant que le véritable défi n’est pas de construire des intelligences plus puissantes, mais de préserver et cultiver l’intelligence humaine : celle qui questionne, doute, ressent, et apprend — pas seulement consomme des réponses.

Le progrès technologique avance, mais l’avertissement de Gala reste pertinent : si nous ne prenons pas conscience de notre façon d’utiliser ces outils, nous risquons de substituer la pensée à l’inertie, l’émotion à l’automatisme. Et cela pourrait bien être le prix le plus cher de cette évolution.

Pour en savoir plus : Noticias Inteligencia Artificial